文学と日記、迂遠、パーティー本屋

新刊チェック記事の冒頭にも書いたけど、やはり私はこの時期がとても好きで、もはや11月末くらいにはすでに脳内で来年のことを考えて楽しくなっている。今年2025年はいろいろと大変なことが多く(年明け早々の自宅上階からの水漏れ、夏の親知らず抜歯&体調不良、秋の原付故障とメルマガ乗っ取り……etc)、社会的にもクソなことが続いている。「最悪を更新する」という言葉がすでに軽い言葉になってしまっている気がするくらい、常に最悪を更新している社会だ。

そのような苦しい生活のなかにあって、本屋をやれているというのは二重の意味で幸運だったし、希望となっている。本屋を続けていられるほどの余裕が(だいぶギリギリとはいえ)まだあるということと、本屋としてなにかをやること自体が自分のなかに希望を生み出すシステムになっている、ということ。

今年は特に、丹渡実夢『迂闊 in progress 『プルーストを読む生活』を読む生活』の刊行作業が大きかった。この本そのものが回復の営みあるいは希望の蓄積みたいなものなのだけど、ゆえにその刊行作業を通して自分もその恩恵を受けていた。生活の記録を残すということ、本を読むということ、その作業を通じて過去に立ち戻るということ。それらが渾然一体となり、現在の生活と未来へと歴史(公的なものも私的なものも)が紡ぎなおされていく感覚があった。すでにやりたいことがたくさんあるし、これからもたくさん見つけていく、増えていくだろう、と思った。私も、丹渡さんも。

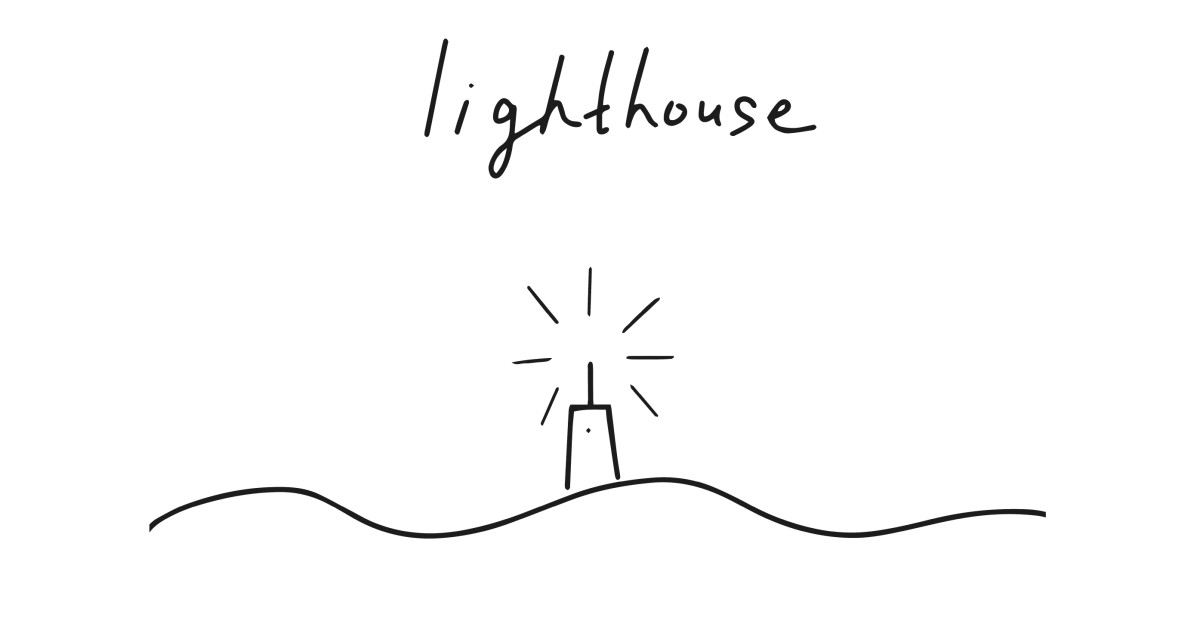

同時に、年明け1月末に刊行予定の仲西森奈『ホームページ』の刊行作業もまた、この紡ぎなおしに一役買っていた。おそらく仲西さんは絶望と希望とを同時に、同じ最高強度で抱き続けている。わかる/わからない、わかってもらえる/もらえない、世界はよくなる/ならない。さまざまな二項対立、矛盾を、手放さずに生きている。それがそのまま作品に表れている。そんなことを感じながら作業をしていた。変な話だが、絶望を抱え続けていることによって希望もまた維持されるのだと思っている、いや、感じている。根拠はない。しかし「根拠がない」ということが「実現不可能」ということを意味するわけではないし、むしろ根拠がないからこそ「実現可能」であると信じ続けることができる。そして、そのように信じ続けた先にしか「実現/現実」はやってこない。私にとっての『ホームページ』はそのような作品となった。

ほかにも原因となる要素はいろいろあるが、とにかく2026年のテーマは「文学と日記」ということになった。そしてそれらは柿内さんの言うところの「迂遠」という在り方とも繋がってくる。

プルーストを読む生活は、ほかの本を読む生活と同じく、僕自身を読む生活でもあった。僕の読書に楽しむ日々は、明らかにこのお店によってますます楽しいものになったし、この日記は『『百年の孤独』を代わりに読む』を読まなければ始めようとも思わなかったかもしれない。僕にとってのゲルマン大公夫人の午後のパーティーは、fuzkueかもしれないな、とかなりこじつけのように思う。そうして読み終わった。思った通り、その場での感慨はない。祖母の死が、「私」に見出されたのは、現在における死ではなく、ふいに現在にそのまま立ち現れた過去の感覚によってだったように。プルーストにおいて感覚は、即時的な反応ではない。それは予期せぬときに、現在以上のリアリティを持つ過去として現れる。ディレイであること、その場ではなく、あとから認識し、感覚することは――きのうの出来事をこうして思い出して書いていくあいだに、読み終えてしまったんだなあという感慨がようやくやってくるように――そのまま読むことと書くことの関係の話だともいえる。

“ディレイであること、その場ではなく、あとから認識し、感覚すること”。“即時的な反応”こそが重要視されるのが現代社会で、そのなかで闘い続けた結果がこの現状であるならば、迂遠な在り方で物事に相対することで突破口が、あるいは「ほつれ」が生み出せるのかもしれない。少なくとも、即時的な在り方で闘ったところでインプレッション的なものが重視される環境では勝ち目がない。最終的な勝者はゴシップやデマになるのだから。

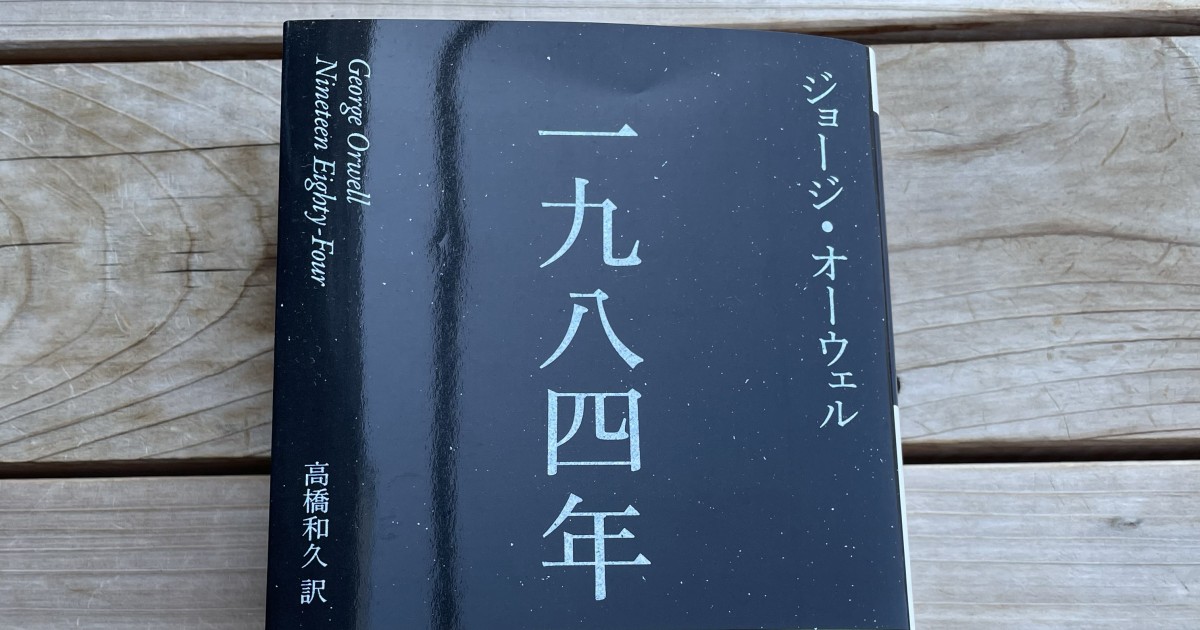

文学作品にも政治は関係している。しかし直接的ではない方法で表現されたそれを政治的であると捉えることは、迂遠な方法でもってその作品を理解することと言ってもよい。初読時にはわからなかったことが再読時に、あるいは別の本を読んだときに、それとも数十年後の散歩の時間に、わかるときがくる(かもしれない)。そんな余裕はないかもしれない。ないのであればなおさら、余裕があるふりをしたほうがいい。「すぐにはわからないかもしれない」という絶望は、「わかるときが来るまで生きていたい」という希望となる。その希望が私/あなたを駆動する。

日記もまた、書き手自身の生活と社会の有り様を迂遠な方法で歴史に刻む行為と言える。生じた出来事に対してリアルタイムで記述するわけではないその「歴史」は、否応にも思い出すことを要請する。思い出すときにその歴史は修正される(そしてほとんどが忘却される)。その修正は、自らの生活と社会をよりよいものにしたいという意思によってなされるものであるならば、書き手自身はもちろん、いつかどこかで書き手と出会う他者=読み手にとって、迂遠な方法で届けられる希望となりうる。

即時的な在り方でこの世界を壊していく者らに対して、私は迂遠な在り方で勝ちたいのだ。いや、勝ちたい対象は「者=人」ではない。「状況」に勝ちたい。「勝つ」ということが敗者を「排除する」ということを意味してしまうのであれば、私はそれを認めない。私は敗者を作りたくない。だから闘う相手は常に「状況」だ。

といったようなことを書いておいて、ようやくじゃあ具体的になにをやるのかという話になるのだが、日記に関しては「みんなで日記を書いていくプロジェクト」をやろうと思っている。そしてすでに始まっている。仮にスカスカの日記帳ができあがったとしても、なんら恥じることはない。「日記になにかがたくさん書いてあること/たくさんの人が参加したこと」というのはあくまでも価値基準のひとつでしかなく、換言すればインプレッションに支配された世界への抵抗であるのならば、むしろスカスカの日記にこそ価値を見出してもいいはずだ。日記を書けなかったという「不在」もまた歴史となる。

文学に関しては、とにかく自分が意識的に多めに読んでいくこと、お店としても強めに押し出していくこと、という小学生がやっつけで書いた来年の目標みたいなレベルのものを根底にして、個人的なプロジェクトとして「1冊の本を毎日少しずつ翻訳していく」という試みを考えている。対象の本はハーマン・メルヴィルの『タイピー』にした。すでに著作権が切れていて、日本における青空文庫みたいなサイトである「Project Gutenberg」に掲載されているということ、そして現時点で翻訳本が新刊流通していない、というのが選考基準だ。もともと『教皇選挙』の翻訳本が愚かな出版社によって翻訳権を買いとられてしまったことに憤慨したのがきっかけなのだけど、そっちは勝手に翻訳して公開していったら権利問題になるし、せっかくなら「いま」じゃない「古典」をやったほうが迂遠だと思ったのだ。なお、私の英語力は大学受験期の詰め込み教育ののち衰退の一途を辿っている。英文学修士などという肩書きは見せかけで、実際にはどうにかして日本語文献だけで修論が書けないかと試行錯誤していたのだから、まともな翻訳などできやしない。しかしそれでも、だからこそやりたいのだ。使うのは辞書と参考書だけ。AIによる翻訳は一切使わない。もちろん誤訳がたくさん出る。それでも訳していく。「正解」のわからない問題集をひたすら解いていく日々。この顛末は日記に残していく(このニュースレターを有料購読してもらえると読める日記だ)。どんな結果になるのか、まったくわからない。それでも私はわくわくしているし、世界を変える自信がある。あなたもそうに違いない。つまりあなたもいっしょにこのプロジェクトに参加してほしい。翻訳する本は各々好きなものを見つけよう。できれば翻訳本という正解がないものがいいだろう。うまくいかないことが前提の挑戦にこそ、楽しさを見出したい。なぜなら根拠のない自信が世界を変えるから。

ところで、先日開催した丹渡さんと柿内さんのトークイベントでは、日記の書き方=日記への向き合い方に関するふたりのスタンスの違いが明確になった。丹渡さんは日記を書き直す。実際、本になった『迂闊〜』とリアルタイムで更新されていた日記(しずかなインターネット)では、大幅に加筆と修正がされている。いっぽう、自らがそう語るところの日記原理主義者である柿内さんは一切の修正を許さない。ひたすら、書かれたままの形で保存されることを是としている。同じ「プルーストを読む生活(を日記に記すこと)」をしていても、方法論は違っている。しかしこのことに関する議論は、(『迂闊〜』編集担当の私という「日記の書き直し」を明に暗に指示した張本人である存在を加えた三者間の議論となったが、それでも)非常に友好的におこなわれていた。むしろその違いを驚いたり批判したりしつつも面白がり、そのうえその差異から新たになにかを引き出して自分のものにしようとする、そんな気配すら感じられた(後日ブルースカイ上で各々勝手に議論を想起し、思考を整理し、それを読んだ者がエアリプ的に、またはときに引用しつつ「緩やかな」会話を生じさせていたのは、その証拠と言ってよいだろう)。もしこれがはじめの段階からSNSで、つまり聴衆という他者が無限に存在する場所でおこなわれていたとしたら、様相は大きく変わっていたかもしれない。当事者の発言は、聞き手による即時的な思考と反応=投稿によって拡散され、敵対関係を前提とした議論の場になってしまったかもしれない。少なくとも、そのように解釈した他者は敵対関係を構築するための素材を染み込ませた意思表明=投稿を(無自覚であろうと)することになる。

文学作品に対する解釈も同様に、各々の立場や観点によって大きく異なってくる。その差異を敵対関係ではなく、つまり拒絶するのではなく、そこから新たになにかを引き出して自分のものにするためのとっておきの素材として認識するような、そういう読み方=受け取り方によって、味わってみる。それはきっと迂遠な在り方となるだろう。じっくりと見て、読んで、考えなくてはならない、そのスローな営みには、他者=世界を信用するという態度が要請される。あるいは、その積み重ねによって「他者=世界を信じていい」という信念が生まれる。SNSに象徴される即時的なコミュニケーションの蓄積は、他者=世界への信用を蝕んでいったのではないか。本来、味方(とは言えずとも敵ではない状態)であった者までもが、信用できない存在=敵として認識されてしまう環境が、そこにはあるように思える。壊れるのは簡単で一瞬だが、再構築するのは難しく時間がかかる。といった格言めいた言われ方は定番だが、まさに信用を取り戻すには迂遠な方法を採用するしかない、ということなのであれば。

こんな社会を信用できるわけがないだろう、というのはどう考えたって正しい。だからこそ、それでも信用したいと思ってしまう博打うちのような存在が必要ということになる。丹渡さんと柿内さんが日記について話をしていたその2ヶ月ほど前、同じsabo beer bar & bookstoreの店内で私は栗原康の話を聞いていた。

アナキズムはやはり、他者への信頼で成り立っている。他者すなわち世界を信用すること、他者になにかを与えればなにかがいつか返ってくると信じられること。SOSを発すればどこかのだれかが応答してくれると信じられること。その前提を必要とするのがアナキズムであり、現代社会においてアナキズムがおおむね「現実味のないもの」として見向きもされない理由は、ようするに他者=世界への信頼を我々が失っているからにほかならない。信頼というのは、実際のところ常に根拠などないものなのだろう。与えたらその分だけ返ってくる保証などない、声を発すれば返事がある保証などない、しかしそれを根拠のないまま信じるということ。そうしてはじめて「返ってきた」という実績が生まれる。しかし根拠のない証拠は「ぜったいないとは言い切れない」と強弁することも可能にする。根拠がないのだから、否定することもできやしないのだ。できる根拠がないのなら、できない根拠もない。根拠のなさこそが根拠になる。そんなトンチキなことを書ききった者を私はひとり知っている。などと考えながらsaboの棚を見て、里見龍樹『不穏な熱帯』(河出書房新社)が買われた。本屋でできる“パーティー”のことを考えている。

というのは私の日記なのだけども、栗原が話していた(おそらく)狩猟採集社会における「パーティー」を、本屋でも応用できないかということを考えている。ゆえにここ数日(つまり2ヶ月以上も経ってから)、(きっと)栗原が言っていた(であろう)本、マーシャル・サーリンズ『石器時代の経済学』(法政大学出版局)を読んでいる。狩猟採集の時代には安定した食料供給が期待できない。しかしそれは「常に不足していた」ということを意味するわけではなく、むしろ逆にとれすぎて余ってしまうことも多々あったというのだ。そのときかれらはパーティーをひらく。肉は腐ってしまうから、余らせても仕方がない。ゆえに隣人たち(ときに見知らぬ他人も混じっていたかもしれない)を招いて食べてもらう。そして自分たちが獲物にありつけなかったとき、どこかで開催されているパーティーに参加する。そこに遠慮はない。そういうものだからだ。これを本屋でやりたいと思った。パーティー本屋だ。私はその日、とにかくウキウキな気分で家に帰った。そしてようやく、年末になって本を読み始めた。しかし半分以上読んだいま(そしてその内容は95%理解できていない)、例のパーティーに関する記述は出てきた記憶がない。違う本なのかもしれない。しかしその迂遠にもやはり意味はある。

友人が贈与をすれば、贈与が友人をつくるのだ。未開交換のおおかたは、われわれの商取引にくらべると、はるかに決定的にこの後者の機能、つまり、用具的機能をもっている。物財の流れが、社会関係を保全したり、開始したり、するからである。

用具的機能というのがいったいなんのことなのかはわからないのだが、それを挟む前後の文には希望がある。友人だから贈与をする、それだけではなく「贈与をしたから友人になる」という可能性。友人になるとはつまり、信用するということだ。信用すれば信用してもらえる、つまり話を聞いてもらえる可能性が高くなるということだ。楽観的にすぎるかもしれない。それは百も承知で博打を打つのだ。

本は腐らないが、腐らなくても読まれなければ意味がない(と同時に、積読は希望だから意味があるという理屈も通る)。クソみたいな社会状況であるがゆえに、手に入れることができないでいる本はたくさんある。つまり買われないでいる本はたくさんある。ならばパーティー本屋をひらこうではないか。具体的な状況はわからない、しかしとにかく私がパーティーをひらきたくなったときは、本が1冊、贈与の対象になる。ご自由にお持ち帰りください、だ。もちろん郵送でもいい。どういう方法でパーティー開催を宣言し、差配するのかは考えている途中だが、とにかくミセス・ダロウェイが言うところの――お花はわたしが買ってくる――の花を本にかえて、物語を始めたい。

日記(のプロジェクト)も、文学(を読むこと)も、パーティー本屋(をひらくこと)も、すぐには効果を発揮しないだろう。参与する者もほとんどいないかもしれない。それでも、ヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ夫人』が刊行100年を経てもなお参照され、その物語から希望を受けとる者がいるように、これらすべての迂遠な営みも100年後に歴史の参照物として見出されるのかもしれない。私はそのほうがわくわくする。いまここで大きな話題になって、すぐに忘れ去られてしまうよりも。

すでに登録済みの方は こちら