忘れていくものの記録251015〜26

ふだんは有料での配信ですが、プラットフォーム移行後初の日記更新なので無料で読めるようにしてあります。

だいたいこんな感じのものが2週間に1回くらいのペースで配信されます。

10月15日(水)

迂闊本が印刷所より納品される予定のため、お店は休みだが在中。業者が来る時間がわからず、9時過ぎから在中。ふだんより早い。結局11時くらいに納品され、10冊入りの梱包を100個ほど受け入れ、店内の隙間に山を複数作る。台車が足りなくなり、半分くらいは床に直置き。

完成品はおおむねイメージどおりで、表紙にシールを手で貼って完成。とりあえず10冊ほどこの作業をして、今日のところは満足。たくさんの人、少なくともこの初版分くらいは読まれるべき本であることに違いなく、しかしそのための宣伝スキルあるいは周知スキルのようなものがあるかどうかに関しては不安しかない。

カインズに行って台車を増やし、帰宅。父、母、ひろこさんとお店近くのおしゃれなほうの中華へ。おいしい。しかしやはりいつもの中華のほうが我々は満足できる気がする。

10月16日(木)

バリューブックス「本チャンネル」で本屋Vlogをとるというので協力することに。音声用データの収録と撮影が入る。キラキラしたものを作りたくない、なぜならそれは嘘になるし、少なくとも本屋lighthouseにおいてついていい嘘ではないから、と思っていたけども、その軌道修正もうまくいきそうになく、半分諦めながらだった。たかが15分で伝えられることなど表層的なものでしかないし、動画=視覚情報で伝えられることも大したものにはならない。Vlogという「いい感じ」の味付けがされているメディア、少なくとも観る側にとってはそのような意識のもとで見ることが前提となっているようなメディアにおいて、言葉=音声によって語られていることなど二次情報以下にしかならないのではないか。そういう疑念が拭いされないまま収録をしていた。本当は『ドキュメント72時間』みたいなものにしたかった。バリューブックスのスタッフも頑張ってはくれているものの、Vlogという建て付け(=世間一般が求めるもの)自体との相性がどうにもならなかった。断片化ののち作り手の都合よく繋ぎあわされる映像ではなく、修正なしの長回し映像でしか伝えられないものがあるし、私が大事にしたいのは後者だった。

もとから予定されていた丹渡さん来店&表紙シール貼り作業も、やりづらい感じになってしまったかもしれない。いろいろとうまくいかないことばかりで滅入っている。

10月17日(金)

昨日今日と来客数は悪くない気がするものの、購入単価が低くて悲惨な売上になっている。作業は膨大。苦しい。

10月18日(土)

一昨日うまく撮れなかった素材をセルフ撮影することに。ひとつ撮るたびに白々しさのようなものを感じてしまい、消耗するだけだった。自分にとっての本屋業務は基本的に生々しいもので、99の苦しさのなかに1の「マシ」なものがあるような状況、端的に言って鈍色の雨模様なのだけど、そういうことは切り捨てられてキラキラコーティングされてしまう気がしていた。昨日は雨だったからまだよかった。今日は晴れていて、しかも晴れているときに撮ってほしい、「本屋さんの1日」というコンセプトだから同じ服で、というような指示もあり、なんかもうぜんぶが嘘だった。そういう嘘が求められている社会が嫌だった。

久しぶりに売上がよろしく、高橋くん読書会を中心にいろいろな人ともおしゃべりできて、どうにか回復を得ることはできた。

10月19日(日)

ここのところ滞っていた読書生活であるが、必死の起床で『働かない』を読み終える。現代になるにつれて共感できる人物や記述が減っていったので、私は狩猟採集時代くらいの生活が性に合っているのかもしれない。

スナック社会科で映画上映会。『不安の正体 精神障害者グループホームと地域』。参加者は少なかったけど、やはりよき時間になっていた。売上は悲惨だったが、閉店間際に『迂闊〜』のイラストを担当してくれた鹿島さんが来てくれて、しかもサイードの高額本なんかも買ってくれて、どうにかしてくれた。

10月20日(月)

実家のトイプーを病院に連れていき、そのまま車であれこれ必要なものをゲットしようとしたが、在庫切れとかでうまくいかなかった。外出していたひろこさんを回収することは成功し、まとめたまま数ヶ月放置してしまっていた不用品たちをブックオフに持ち込むことにも成功。査定の待ち時間にイケアに行って昼ごはんを満喫し(ひろこさんはさつまいもフェアに大満足!)、ひろこさんのギターエフェクターたちが思いのほか高額買取となり臨時収入も獲得。夕方の隙間時間に壁当てへ、そしてエニタイムにも。設置されているテレビで自民と維新の連立(正確には閣外協力らしい?)が報じられていて、意図的に苦虫を噛み潰したみたいな顔をしておいた。公共の場でこそクソな政治に対するリアクションをしておきたい。

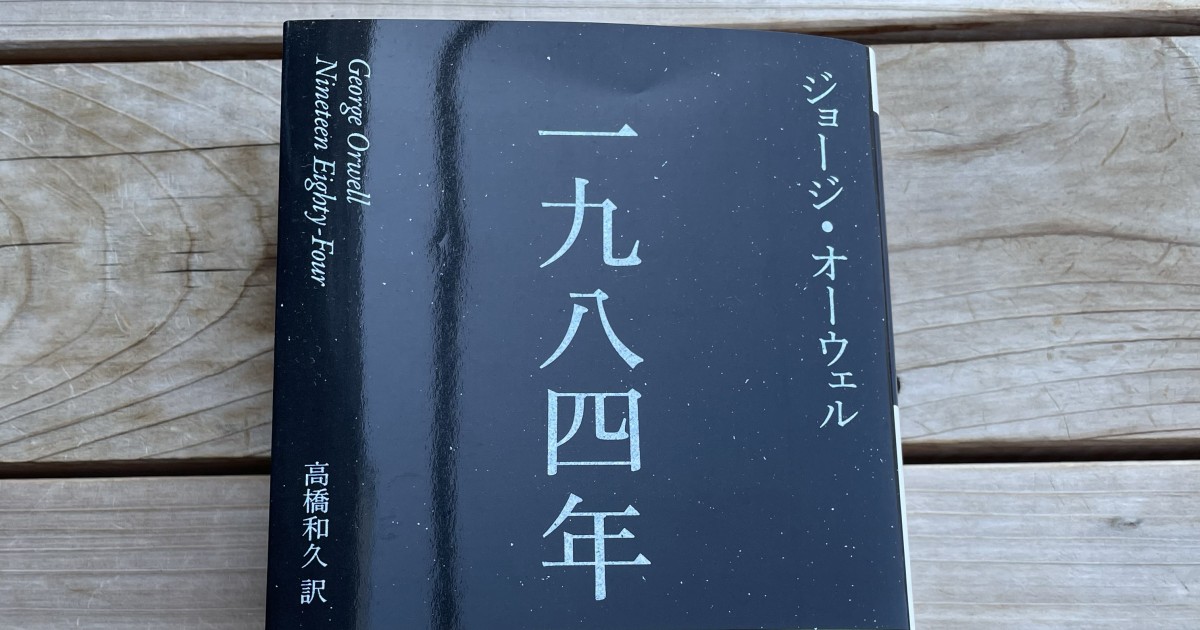

夜は駅前ロータリーの謎ラーメン屋(居酒屋?)に行くことにしたが、お店の前に着くと真っ暗。「営業中」という大きな暖簾は出ているが、明らかに真っ暗。夜逃げしたのだろうか。しょうがないのでその並びにあるいつもの中華へ。ラーメン餃子定食を頼んだらラーメンと餃子に加えて大盛りの白米もやってきて驚愕。アスリートモードで完食。就寝前に西本千尋『まちは言葉でできている』(柏書房)を読む。来月に著者の西本さんと『大邱の敵産家屋』松井さんによるトークイベントもお店で開催するため、予習もかねて。ちょうど先日のスナック社会科イベントで、精神障害者施設の建設反対運動を題材にした映画『不安の正体』を観ていたこともあり、まちづくりにおける「誰がそこにいないのか=排除や周縁化をされているのか」との関連性を思いながら読み進めた。50ページくらい読んで眠気。

10月21日(火)

志津はお休みで草野球。久しぶりにフルコース参加。キャッチボール中になんとなくで試してみたチェンジアップ風の握りが思ったよりもマッチして、フリーバッティングのときに試してみたらやっぱりいい感じだった。これはとてもうれしい。しかし変化球が生きるのはストレートが走っているとき。ストレートをさらに磨かねばならない。練習後の片づけの時間で、いつも大谷の話をしている印象のある80過ぎのおじいちゃんが「高市さん総理になったって」という話を振ってきて少々驚いた。女性活躍の時代だね、とも言うのでここぞとばかりに「名ばかり」「結局麻生の傀儡政治」などと言っておいた。でもSNSでのように刺々しさを感じる発言にはしたくないので、笑いながら「最悪ですよ〜」みたいな感じで言う。できるかぎりフランクに、できるかぎり真面目に。この塩梅がリアルの場では必要なのだと思う。政治の話をしてもいい、そして意見が対立したとしてもそれで険悪な仲になるわけではない、ということを実証していかないといけない。SNSではそれができない。

夜、国旗損壊罪だとか排外主義を加速させる政策に関する指示を高市が早速出していて、しかもその時間が夜遅くで、宣言通りワークライフバランスとやらを破壊してきていた。労働時間の規制緩和検討を厚労相に指示、というニュースも目に入った。明白にフェイズが変わってしまった感があり、それでも元気を出すためにSUZURIでグッズを作った。

10月22日(水)

起きたくないという気持ちが強すぎて11時くらいまで寝ていた。お店に着いて各種作業をこなし、新刊チェックのメルマガを作ろうとサブスタックを開いたら乗っ取られていた。ユーザーネーム的なところが「Trezor」になっていた。

ツイッター的な環境から離れたくて、そしてそれに抵抗したくてコツコツとやってきたメルマガだったから、その結果がツイッター的な欲望と同類であろうアカウント乗っ取りの被害となったことに、ここ最近でいちばんのダメージを喰らってしまった。気がついたら1000人を超える登録者になっていて、たぶんそれが狙われた理由なのだと思う。乗っ取り犯は1000人超えという数字しか見ていない。効率よくスパムを送るための素材としか思っていない。そういう機序から離れ、抵抗してきたメルマガだったのに。よりによってこれかよ、ヨドバシ乗っ取られてクレカに不正請求されるほうがよかった。

急ぎでやらねばならない作業をこなすことで誤魔化すほかなかった。まだ書籍化作業をしていない4月から9月までの日記や、サブスタックにしか書いていない記事を念のためサルベージした。

10月23日(木)

必死の起床でサブスタックを確認したが、やはりアカウントの一時停止状態は続いていた。気分が悪いので心機一転、プラットフォームを変更することに。お店に着いて各種作業を片づけ、すぐに移行作業。昨日のうちに日記はサルベージしたから閲覧すらできなくなっても最悪どうにかなるが、とにかく自分やほかの書き手による作品たちの歴史=アーカイブが汚された感覚が強い。

乗っ取られたので移行します、解除と再登録よろしく、といった内容の記事を移行先で配信。久しぶりにツイッターにも投稿。お店もあけて新刊チェックも作成。納品は夕方になってやってくるも、遅れなんてどうでもいいくらいには頭の中がアカウント乗っ取りに占められている。

夜、閉店間際の店内にて『まちは言葉でできている』を読み終える。「もっとゆっくり復興したかった」という言葉が、ちょうど数年かけてコツコツやってきたメルマガのアカウントを乗っ取りで手放した私には深く深く浸透したのだった。復興において大切なのは結果ではなくプロセスなのかもしれない、という指摘にも体感がある。私はこれから自分のリズムとペースでまたメルマガアカウントを構築しなおしていくことができる。元気になった。元気になりたかった。

10月24日(金)

先日のVlog収録時に感じた嘘っぽさ、白々しさ、あるいは伝わらなさなどについて身支度をしながら考えていた。15分の動画、そしてあらかじめ決められた質問に対して簡潔に答えていくこと。動画の枠組みがまずあり、そこにうまく当てはめていくように行動し、質問にも答えなくてはならない、きっとそのことが私を困惑させていたのかもしれない。

19日のスナック社会科で観た『不安の正体』では、精神障害を持つ人がインタビューに答えていた。入居者の中では比較的コミュニケーションに長けている人が出てきているのだろうけども、それでも、いわゆる「まとまらない言葉」が多く語られている。精神病院に強制入院させられていたときのことなど、思い出すのも苦しい記憶について語っていることもある。まとまらない言葉になるのは当然だし、そういったことは障害者/健常者という枠組みに関係なく生じることだ。しかしそのまとまっていない言葉、そこにある生々しい現実を精確に記述しようとするがゆえにまとまらなくなっていった言葉たちの中にこそ、本当がある。そしてその「本当」を根気強くまなざし、聴きとろうとする者がいるからこそ、その場においてのみ「本当」が立ち現れてくる。だからその「本当」をまとまった言葉で表すことも、まとまった動画で表現することも、できやしないしすべきでもない。

うまくまとめなくてはならない、伝わる表現にしなくてはならない、そういった要求が正当性を持つ場面もある。しかしそれが話し手にとっては制約になるときもあるし、まとめてしまうことで受け取る側の負担は減るが、同時に受け取る側がなすべきだった役割や責任を放棄させてしまうことにもなる。なにを話したいのか、なにを伝えたいのか、なにを受け取ってほしいのか。そのようなことを受け手のほうが意識しながら語り手のまとまらない語りを浴び続ける。その忍耐が、いまの世界にはなおさら必要なのではないか(『不安の正体』内の住民説明会で、グループホーム側は「まとまった言葉」による説明を要求され、反対する住人たちははなからその言葉を理解するつもりもないからこその支離滅裂な主張をしていたのは示唆的だ。「本当」を理解するつもりがないからこそ、「ちゃんと説明をしろ」「100%不安を取り除け」などと言えてしまうのだろう)。

日記という形態も、本当はもっとまとまらない、読み手が理解できない、なんなら書き手本人も理解できない(がゆえに言葉にしようとしている)ものをもっと、あけすけに残していくべきなのかもしれない。世界にアーカイブされるべき言葉は、そうしたぐちゃぐちゃの言葉=歴史なのかもしれない。文芸としての日記と歴史としての日記。その境界線は明確なものではなく、同じ日記にそのどちらもが混在しているわけだけども、後者としての日記がもっと認められていかなくてはならない。

などと朝から思考が暴走していたためか、お店に着いてもとまらなかった。開店前に入ってきてしまったおそらく学生の二人組、片方は本を読むことにある程度の慣れがあるのかもう一方にこれ読んだあれよかったみたいなことを話している。しかしもうひとりは電車で本を読んでいる(人がいる)という発言に対して「あんなのパフォーマンスで誰もほんとは読んでないでしょ」的なことを返していた。本屋という空間でなされるべき発言ではないとか、そもそもあなたの友人もきっと電車で本を読んでいるよ、とかそういうことよりも気になったのは、その人が「電車内で本を読むのはパフォーマンスだ」と思うようになった理由だった。パフォーマンス、つまり見栄。本を読んでいる自分という状態を他者に対して見せつけないといけない、というある種の強迫観念がなければ生じ得ない考え方ではないだろうか。そのようなプレッシャーの中で生きている、生かされているのではないか。本じゃなくても同じだろう。とにかく「よく見せる」ということが求められていて、うまくできない者は「ダメ」の烙印をおされてしまう。そういう感覚で生きるのは苦しい。そして「電車内で本を読むのはパフォーマンス」という考え方をしている/させられているからこそ、自分もまた電車内で本を読むことができなくなる。青葉市子のエッセイ、きれいな青い表紙のものをその人はそれなりに長い時間手に持っていた。ここから先を書こうとして、なにも言葉が出てこなくなった。

売上は二千円で終了。気がついたら雨も降っていてさもありなん。平日と雨の組み合わせはすなわち地獄。高校時代の友人に会うため、17時にお店を閉めて移動。話をするのはたぶん10年ぶりくらいだけど、やっぱりこの人と出会うことができてよかったと、あらためて思う時間だった。きっとあなたはピンとこないだろうけども、私はあなたに命を救われているし、その(もはや朧げとなっている)記憶によっていまも生きている。高1のサッカー部で壊された世界への信頼を取り戻してくれたのはあなただった。いまもあなたは変わらずまっすぐに生きていて、この約10年の月日もきっとブレずに生きてきたのだろうと勝手に想像して、勝手にうれしくなっていた。私はあなたに負けたくないと思っている。

23時前に帰宅したらひろこさんがおふとんに横たわっており、くそ〜これからカップラーメン買いに行こうかなとか考えてたのに〜、というようなことを宣ってきた。危なかった。

10月25日(土)

目が覚めたら11時だった。神保町ブックフェスが土日両方雨で中止になっていた。どうにか12時ぴったりにお店に着き、オープン。各種作業をこなし、『迂闊〜』で引用されている本のコーナーを作ろうと悪戦苦闘していたら著者の父が来店。自分の子どもがなにをやっているのかよくわかっていないんだけども、みたいな感じらしく、それがよかった。よい親だと思った。少なくともいまの丹渡さんにとっては、ちょうどいい距離感なんじゃないだろうか。

サブスタックのアカウント停止は解除されないし、売上も予想どおりよろしくないし、基本的にダウナーではあったが、閉店間際にどうにか売上はマシになった。よくはない。最後の来店者は館山にある北条文庫の運営者のひとり、田村さんだった。千葉にある本屋として、先を走ってくれている存在がいるのは心強い。みたいな話をしてくれた。元気になりたい私は元気になった。とにかく存在しているだけで光になることもあるらしい。

帰宅しようとお店を出たらおとなりのハマノコーヒーのシャッターがうんともすんともいかなくなっており、そういうのどうにかするのは得意なので原因を究明し応急処置的にどうにかした。途中でラーメン屋の人も加わって、ああだこうだと20分くらいやっていただろうか。どうにかできて満足して今度こその帰宅を果たすために3歩くらい歩いたら、止みかけていた雨が大降りになった。完全に祝福されていた。雨は祝福。帰宅してひろこさんに話したら「おじさん3人でああでもないこうでもないやってるのはよい光景」と高評価を得たのでうれしい。たしかに素敵な光景だったと思う。だれも見てなかったのが悔やまれる。

10月26日(日)

起きたらサブスタックから英語でメールが届いていて、アカウントが復旧した。急ぎ移行連絡の配信。安堵。私の復興がはじまった。

メルマガの心地よさは証拠のなさにあるのかもしれない、ということに思いいたる。仲西さんの原稿にあった証拠のなさこそが逆に根拠になる、という考え方がここでもまた生きてきた。RTやいいねといった即時的な反応がなされるSNSと違って、メルマガへの反応は基本的には皆無だ。開封数やら閲覧数やらを見ると、毎回1000以上の数字になっている。しかし反応はほとんどない。もちろん開封しただけという場合もあるだろうし、あるいは大多数がそうなのかもしれない。いずれにせよ、そこには確たる証拠がない。ちゃんと読まれたのか開封されただけなのか、なにもわからない。だからこそ私は「届いた」ということを信じられる。信じてしまえばいい。私の書いた文章がどのように受け取られ、どのように読み手の生活に反映されたのか、そういったことはほぼほぼわからない。そのわからなさを受け入れること、それは他者を信じることだったり世界を信用するといったことなのかもしれない。

今日は柿内さんが講師となってスロールッキングを実践するワークショップが開かれた。お店の棚をじっくり見て、なにがどうなっているのか、そうなっている理由はこうかもしれない、などなど書き出して考えてみる時間。はたから見るとふつうに本棚を見ている本屋のお客さんのようだが、高さの揃っていない本たちが作る影がビルのようだとか、棚の上に置いてあるiPadの空き箱が落ちそうで落ちない絶妙なバランスであるとか、絵本コーナーは判型が異なる本が並びがちだから背表紙が奥まって見えにくいものもあるがむしろそれがいいとか、毎日この光景を見ているはずの私が気がつかないポイントをお客さんたちがたくさん見つけていて、なんというか、ひたすらにしあわせだった。参加者の報告をひととおり終えたあと、全体的に乱雑さがあるんですね、ということを柿内さんがまとめていて、乱雑さは意図的に残していることでもあるから、そこを初っ端から見抜かれていて、もう一度書いてしまうけど、ひたすらにしあわせだった。じっくりとまなざされていたのは私そのものだった。そんな証拠はどこにもない。だからこそ、ひたすらにしあわせだった。

*読書日記という副題がついているのは「本を読みたいぜ」という欲望のあらわれですが、このようにほとんど読書に関する記述がないときもあります。本を読みたいぜ。

すでに登録済みの方は こちら