忘れていくものの記録251222〜260104

12月22日(月)

昨日まで雨が降っていたのでグラウンド状態も悪いだろう、という判断からキャッチボールではなく打撃の練習。バッティングセンターへ。ボールの内側にバットを縦に入れるイメージ。重心も前に移動させない。ブレてきたらノーステップにして調整する。といったことをやっていたら非常に質の高いものになった。早く試合がしたいが、春になるまで待つほかない。

帰宅してガスト。マーシャル・サーリンズ『石器時代の経済学』(法政大学出版会)が年末に向けての課題図書に選ばれた。来年の目標のひとつに「パーティー本屋」の実践があるため。狩猟採集時代の労働は断続的で、いわゆる「ルーティン」のようなものにはなっていなかったらしい。franz ferdinandが歌っていた「It's always better on holiday. That's why we only work when we need the money.」という歌詞そのもののような働き方だ。ルーティンがあることは現代社会では「よきもの」として扱われがちだが、ルーティンは常に規則=支配を生じさせる危険性を伴っている。特に労働は他者から強いられるルーティンとも言え、そこに苦しさが生まれるのは当然なのだろう。3時間くらい集中して帰宅、風呂、吉田さんとzoomで会議。充実。

12月23日(火)

志津。荷物が多くて忙しかった。志津ノーベル賞の選定もしようかと思っていたが時間切れ。京成線のダイヤが変わっていて危なかった。ギリギリ乗り込んで帰宅。昼ごはんののち、ランニングがてらお店に寄って作業。各種入金作業を遂行。ギリギリの口座残高。

帰宅してサーリンズ。第3章で経済理論の話になってきてわからなくなっちゃった。とりあえず読み進める。この章を越えたらたのしくなる気がする。そのあとたくさん肉を焼いてパーティー。ひろこさんはとても楽しそう。胃腸の調子、つまり食欲も回復しつつあるもよう。11時過ぎに就寝。

12月24日(水)

朝起きれないのは、起きた瞬間にエネルギー切れを起こしているからなのではないか、つまり低血糖症的な状態が生じているからで、対策として「さらに早く起きてしまう」という方法がひろこさんとの会話のなかで生まれたため、実践してみた。5時過ぎに起床。余裕だった。明らかに6時に起きようとするより楽。確かに高校時代などには毎日5時前に起きていて、特に問題はなかった。寝ている最中にもエネルギーは消費される。ポンコツスマートフォンみたいな機構だ。調子よく日記ニュースレターも更新し、満足。ひろこさんも起き出したが洗面所で事件が起きている音が何回かした(手が滑ってものを落としたらしい)。私も日記の日付を間違えたまま配信していた。調子がよすぎた。

お店は不調。雨のクリスマスイブに人は来ない。季節性のイベントで盛り上がるお店ではない。『石器時代の経済学』では相変わらずわかんない話をされ続けているが、「友人が贈与をすれば、贈与が友人をつくるのだ。未開交換のおおかたは、われわれの商取引にくらべると、はるかに決定的にこの後者の機能、つまり、用具的機能をもっている。物財の流れが、社会関係を保全したり、開始したり、するからである」(p.224)は大事な話のような気がする。真ん中の一文は、やはりよくわからない。用具的機能ってなに。2026年のテーマ的な記事を迂遠に書いていたら書き終わらなかった。満足。

12月25日(木)

起床に失敗。明らかに昨日と違う身体の感覚。その理由を探ってみると、前日夜の食事時間が問題なのではないか、という仮説が新たに浮上。寝る時間=睡眠時間の長さではなく、夜ごはんを食べる時間=起床時に残存しているエネルギー量の問題。確かに、高校生の頃を思い出してみると、規則正しいのは食事の時間だったかもしれない。いや、実家にいた頃はずっとそうだった。ゆえに起床時間も一定だったのではないか。希望が見えてきた。起床時のエネルギー不足解消手段として、枕元におやつを置いておくというプランも採用された。発案者はひろこさん。すごいうれしそう。あなたは食べちゃだめだよ!

本日も雨。ゴッ寒シティ。お店の集客は昨日同様に悲惨。2026年のテーマ記事を書き終え、投稿。満足。迂遠にやっていく。売上だって迂遠に立つのだ。まさに本屋的ではないか。結局「パーティー」のくだりとおぼしきわかりやすい記述は見当たらないまま、『石器時代の経済学』本文は読み終える。補遺にあるのだろうか。あるいは別の本なのか、私が読み飛ばした(寝てた)のか。いずれにせよ、よい読書だ。

12月26日(金)

やはり仮説は正しいのかもしれない。前日の夜ごはんを遅めにしてみる。遅いと言っても20時前には食べ終わるのだけど、今日は5時に目が覚めた。身体を起こしたのはそこから30分ほど経ってからだが、いずれにせよ感覚はよい。ひろこさんはどうにか6時に起床。まだ枕元のおやつがないからかもしれない。

『石器時代の経済学』読了。多くの研究者による具体的なエピソードの引用からなる補遺の章がもっとも理解しやすく、楽しく読めた。しかしそれはこれまでの理論的で難解な本編を読み通してきたからこそであり、まさに迂遠の有用性とでも言ってよいものを体感する読書となった。

肝心の「パーティー」に関する記述は、たとえば「C 1・5 ルソン・ネグリート族――大量の食物が分与されている。よい獲物があると、いつでも隣人は、御馳走に招待されて、全部たべつくしてしまうのである(Vanoverbergh, 1925, p.409)」(p.375)といった簡潔な記述のみ発見できたが、本編と補遺で何度も繰り返されている未開社会のシステム、つまり「富める者は気前よく分け与える」「それが名誉=権力の証となる」「ゆえに名誉=権力を欲する者ほど多く分与するため結果として所有財産は少なくなる」「しかし立派な者として認識されるため集団内から贈与を受ける」「そうして得た贈与もまた分配される」といった循環機構のようなものを前提にして読むと、リアリティのあるパーティーとして現前にあらわれてくる。

B 5・3 カチン族――「理論上からいうと、だから、上の階級の者は、下の階級の者から、贈与をうけとっている。しかし、このことから、経済的な利益が恒久的に発生しているわけではない。贈与をうけとったものは、誰でも、与え手にたいし債務者(フカ)の位置にたたされるからである……。それゆえ、逆説的なことだが、高位階級の地位にある個人とは、贈与をうけとる人と定義はされるけども……、彼は、うけとったより以上のものを無償譲渡しなければならないという、社会的強制に始終さらされているわけとなる。さもないと、彼は、しみったれだと思われ、しみったれた人は社会的地位を失いかねなくなるのである」(Leach, 1954, p.163)p.368-369

この権力関係が瑕疵のないものであるとは思わないが、社会において権力関係が避けようもなく生じてしまうのであれば、その権力をいかにズラすか、誤魔化すか、活用するか、ということが必要になり、上記のような在り方はその例として好ましいとは言える。次に読むべきは平凡社ライブラリーの『ヌアー族』かもしれない。

また、やはりここでも迂遠がテーマとなっていた。贈り物の返礼は即座にされるわけではない、ということを前提にしたシステムだからこそ成り立っているのだろう。即座の返礼を期待する、つまり自分のアクションの効果がすぐに出ることを期待=当然のものとする心理状況では、贈与の関係性は崩壊する。対個人に対してもそうだが、対社会に対しても同じなのだろう。政治・社会的な活動をしている者がこの即時的な返礼を政治・社会という他者に対して要求してしまっているのなら、やはり迂遠な=時間のかかる返礼を前提としたスタンスを取り戻すべきなのだ。SNSはまさに即時的な反応=返礼を受け取れる(と錯覚できる)最高の装置だ。そこにどっぷりハマってしまったことの功罪における罪の部分が、明らかに大きくなりすぎている。

もうひとつ気になったのは以下の記述。飢饉が長引くとこの理想的な贈与関係にもヒビが入る。そのとき、

スピリアスの伝聞によると、世帯の者たちが、しばしば大いに恐れていたのは、盗みにくるよそ者ではなく、ふつうなら大歓迎され、すきなだけとってもよい、親族の襲来だった、とのことである。(p.384)

という状況が生じるのだが、現代社会における排外主義の高まりとはこのようなことなのかもしれない。親族には分け与えなくてはならない。しかしそんな余裕はない。だからこれ以上「親族」とみなすべきと(他者=社会から)要請される存在を増やしたくない。つまり「よそ者」とみなし「盗みにくる」者として非難してよい存在を増やしていくことが、おのれの身を守る術となる。「日本人ファースト」の心理がここにあるのなら、たたかうべき相手はやはり「人」ではなく「状況」だ。状況をひっくり返さなくてはならない。

プルーストを読み始める準備をしている常連さんがついに『迂闊〜』も買ってくれてうれしい。お店についてはそのことしか覚えていない。

12月27日(土)

ゴッ寒シティで来客少なめ。ここのところ高市や小泉進次郎によるクソな政策提案が報道され続けていて、ダメージを喰らっている人も多いと思われる。買い納め、的な人のまとめ買いに救われる。

店頭イベント開催(そして登壇)の準備としてアドリアン・ダウプ『「キャンセル・カルチャー」パニック』(青土社)を早速読み始める。とかくSNSでは文脈を無視した認識をもとにした意思表明がなされ、それがアテンションエコノミーに乗っかって拡散されていくのだが、その構造こそが「キャンセル・カルチャー」なる虚像的現象が実在していると錯覚させる要因である、という前提で読み進めてみる。

『ニューヨーク・タイムズ』に現れた最初の定義は、はるかに的確だった。ブロムウィッチによれば、それは「対象からの全面的投資撤退」。つまり、このキャンセル・カルチャーに関して書かれた最初期の文章を通して、『ニューヨーク・タイムズ』は、このネット上の言説の背後には市場の論理、ファンダムの論理、そして注目(ルビ:アテンション)の論理が働いていると明確に認識していたのであった。それは「撤退」行為であって「規制」行為ではなかった。あるいは「自分の機嫌を自分で取る」行為であって「威圧」行為ではなかったのである。キャンセルする者は、たとえそれがキャンセルする対象に何の影響もなかったとしても、「私はもう注目しないからな」と言うのであった。二〇二二年の同紙の社説では、「キャンセル」という言葉で想像される個人や集団は、一八〇度転回していた。二〇一八年には、キャンセルする者はまだ、集団から身を引いた個人として想像されていた。しかし二〇二二年の『ニューヨーク・タイムズ』の定義では集団が実行する。そして個人が対象になる。(p.120-121)

いち本屋が特定の本を置かないと主張するのも「個人的な」「撤退」であるが、残念ながら「集団的な(社会全体からの)」「威圧(存在否定)」であると認識されてしまうことが多い。

帰宅してジンジャーブレッドクッキーのおうちづくり。アイシングシュガーを使い切っていることに気がつき、代用品を探す。ひろこさんは昼間、植物性チーズを買いにいくと言っていろいろ買ってきて、チーズを買うのを忘れたことにグラタンをオーブンに入れるタイミングで気がついていた。結局アイシングシュガーは米飴で、チーズはオニオンチップによってそれぞれ代用され、結果を先に述べると無事完成となった。

12月28日(日)

起床したひろこさんが騒いでいた。私はまだ寝ていた。だいぶ時間が経ってから起床すると、固定するために一晩寝かせていたおうちの煙突が大破していて、サプライズを試みた何者かが盛大に失敗してこっそり逃げた、みたいな様相を呈していた。ちいさいひろこさんかもしれない。

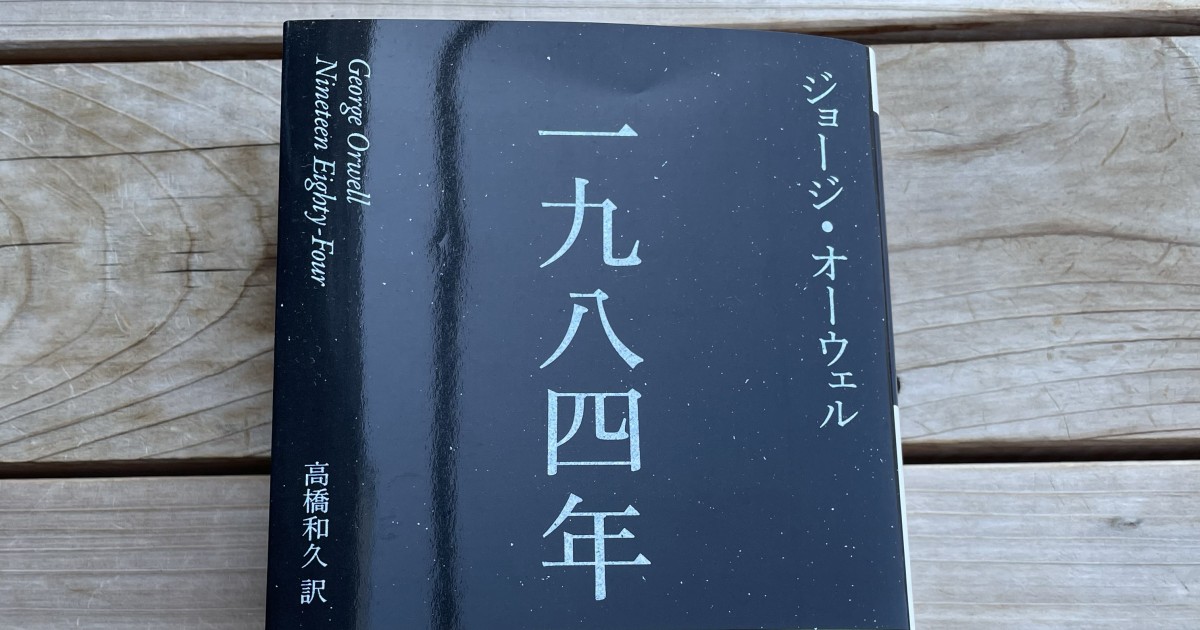

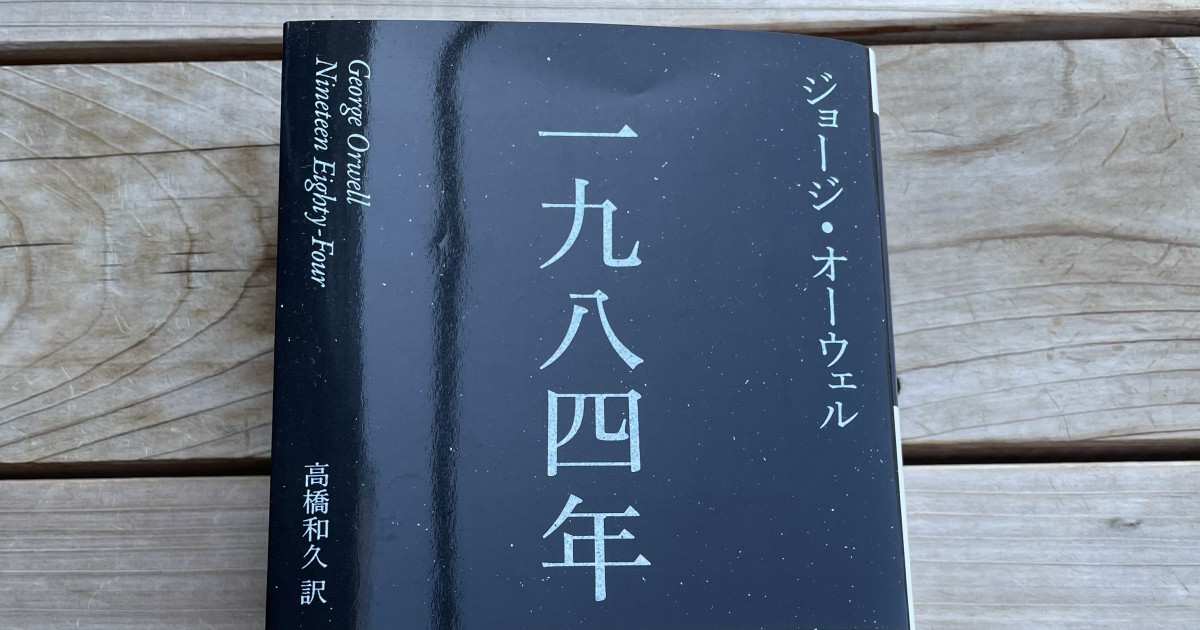

年内最終営業、かつ高橋くん読書会(課題テーマは恒例の今年のベストブック)ということで、そういうめでたいというか、皆が皆「今日はいい日にしてやるぞ」という気持ちとともにお店にいる感覚があり、結果としてそうなった。昨日来たKさんが本を回収しにきて、昨日トイレに入ったときに気になって……と言って手洗い場を掃除してくれた。スポンジ置いておけば気になった人が掃除するよ、という名案すぎる名案も生まれ、スポンジが置いていかれる。天才の所業。年末の掃除がひとつ終わった。

帰宅してごはん、風呂、お店に戻って「本チャンネル」の生配信。富田ララフネ『Θの散歩』(百万年書房)、ジョディ・ローゼン『自転車 人類を変えた発明の200年』(東辻賢治郎 訳/左右社)、中村達『君たちの記念碑はどこにある? カリブ海の〈記憶の詩学〉』(柏書房)、を紹介。22時30分から26時過ぎまでやっていた。やはり多くの本屋が「文学・文芸」の力がいまこそ必要と言っていて、つまり迂遠ということだった。文学作品を読むことによって自らの過ちを認識することができる。それはひとりの時間においての気づきであって、SNSで他者から過ちを指摘されることよりもそれを容認しやすくなる、つまり心理的なハードルが下がる。という話を挟み込めたのはよかった。中村さんの著作を紹介するために過去のReadsの記録を参照していたら、過去(2025年7月10日)の自分がこんなことを言っていた。

本書において書かれていることは即効性のあるものではなく、明確に遅効性を特徴とする。しかし、記憶や歴史が長い時間をかけて積み重なり強固な存在になるのと同様に、長い時間をかけて実践していくもの、その結果としてあらわれ出てくるのをじっくりと待つものは、ちょっとやそっとで打ち倒され存在そのものをなかったことにされてしまうような脆弱なものにはならない。何度でも想像/創造され、参照されるものとしての記憶や歴史を、いかにして残していくか。絶望を瞬間的な点として捉えることができるのならば、過去から未来へと延々と続く線として(断続的な点の集まりとして)希望を見いだすことができるかもしれない。長生きしたいね。肉体としても、記憶としても。中村さんの言葉を借りるなら、「地憶(geomemory)」になるだろうか。

12月29日(月)

深夜3時くらいに寝た気がするけども意外と10時くらいには起きてしまった。2月頭のイベントの告知ページを作り、『「キャンセル・カルチャー」パニック』を昼ごはんついでに読み進める。

「キャンセルカルチャー」の事例として紹介・報道されるものの多くはキャンセルされた側の証言のみで構成されており、批判した者を筆頭に各種の周辺人物(中立的な存在も含めて)の証言は出てこないことが多い。つまり可能な限り事実に即した歴史を残そうというよりも、キャンセルされた側にとっての「物語」を作るという意識が強い。つまりそれらは文学作品であり、実際に「大学教授がキャンセルされた」というエピソードを含むアメリカ文学がいくつもあるとのこと。これを「完全な捏造」と言い切ることはできない。しかしそれでも、誇張や多少の嘘を含んだこれら「物語」を「事実」として主張することもできないはずだが、その「物語性=各種の複雑さを取り除くことで理解しやすくなった単純なストーリー」ゆえに受け取り手は「本当にあったこと」として認識していくことになる。

かつて清風堂書店の面屋さんが百田尚樹の『日本国記』に「歴史改ざんファンタジー」というPOPをつけて販売するという抵抗を試みたことを思い出す。あれは正しい抵抗だったが、『日本国記』として物語化された時点で勝ち目のないものだったのかもしれないうえに、実際にはキャンセル=店頭から排除されていないのに、おそらく後世には「キャンセル」の事例として引き合いにだされる「物語」の素材になるのだろう。

帰宅して昼寝。ひろこさんは髪を切ってもらいに行った。起きて読書。読了。

差別はよくないし多様性が前提にある社会がいいよね、でも「キャンセルカルチャー」はやりすぎだよ、というようなスタンスの人にこそ読んでもらいたい1冊だと個人的には思った。「キャンセルカルチャー」という言葉はいわば「どんなものでもそこに投げ込める、定義がガバガバな器」であり、実際にはキャンセルなどされていない事例であっても容易に投げ込まれてしまうがゆえに、厳密な場合分けや慎重な検討を必要とする事例があるということも当然に無視される。ゆえに実際には「どうもキャンセルカルチャーという行きすぎた正義があるらしい」という雑な認識でしかないものも、「自分は冷静な立ち位置からキャンセルカルチャーの具体例を検討・認識した」と誤認することになるし、その積み重ねは結果として差別する自由を主張し多様性を否定する価値観を利することになる。とりあえず、「キャンセルカルチャー」という言葉を安易に使わないことから始めてみたい。

12月30日(火)

12月30日といえば東京マラソン旧コースをぜんぶ歩く日で、だから朝6時に家を出て電車に乗って、新宿都庁前を目指している。この都庁前へ行く電車のなかでその年の最後の本を、しかし毎度意図的に厚い本を選ぶからそのまま年を越して1冊目の読書となる本になるのだけど、今回はエヴァン・ダーラの『失われたスクラップブック』(木原善彦 訳/幻戯書房)だった。

すでにこの本は丹渡さんによって代わりに読まれているのだけど、だからこそ2025年を象徴する1冊のように思えるし、一昨日の最終営業日にお客さんと別の本の話をしているときに幻戯書房のサイトをひらき、本書の3刷が年初に出来するというバナーを目にして、もうそこからは完全にこの本だった。

電車に乗ると、文庫本片手に奇跡のようなバランスで固まりながら寝ているおじいちゃん、朝帰りですという空気を出し惜しみなく振り撒きながらやはり同様に奇跡のようなバランスで互いに寄りかかりつつ爆睡しているカップルなどがいる。どうも「断片」と「統合」をテーマにしているような気がするエピグラフと冒頭に、ウルフの各作品、『ダロウェイ夫人』であったり『幕間』であったりを想起している。あるいは、「警官に呼び止められたことは一度もない サイレンを鳴らされたり、尋問のために署に連行されたり、身分証をチェックされたり、保安装備を身に着けたいかつい男からさりげなく鋭い目を向けられたりしたことは一度もない 彼らのせいで僕が自らの軌道を変更したこともない」(p.012)と自分の不可視性を語る主人公は、無徴性を付与されたマジョリティとして読むことができるのかもしれない。

都庁前から10人の集団が歩き始めたのは朝8時で、夜の21時前に全員が東京ビッグサイトにいた、つまり今年も無事年を越せたわけで、明けましておめでとう、よいお年を、と皆で言い合ったかどうか記憶は定かではないが私は国際展示場駅のホームにいたひろこさんを見つけて帰路、大きいお風呂と大きいベッドのある場所に入って歯磨き、風呂、そして髪も乾かさず服も着ず寝る。寝。

12月31日(水)

ホテルの部屋にある安いインスタントコーヒーに砂糖をがっつり入れて飲むのが好き。7時くらいに起きてもう一度熱い湯に浸かり10時前に出る。足首あるいは足の甲に鈍痛。全身を引きずりながらガストで朝ごはん。ホットドックと山盛りポテト。野菜ジュース。ここでも甘々のコーヒー。食べるのと飲むのとがとまらず、帰宅してからもなにかを食べていた。寝て起きたらひろこさんがおせちを作っていた。

夜は赤いきつね。お風呂に入っていま、3日分の日記を書いている。このあと髪を乾かしてから『失われたスクラップブック』を読み進めて眠りに落ちる予定。ひろこさんの変なくしゃみが聞こえた。

1月1日(木)

5時に起床。丹渡さんがサブスタックを始めていて、布団のなかで読んでしまう。日記を書かないという「書く性」を掲げたその記事は、読んだ本や映画への言及とともに暗に示される生活の痕跡によって、まさにそれを体現していた。

数十分後にベッドから這い出して、おはようと言ってからまた寝ているひろこさんを尻目にコーヒーを淹れて、メルヴィル『タイピー』の翻訳を始めたいが、どのような形式でここに記していくのがいいか、つまり「型」ができていくそのはじめにあたる今日がいちばん難しい。だからこそ楽しいのだけども。

TYPEE

CHAPTER I

The sea—Longings for shore—A land-sick ship—Destination of the voyagers.

Six months at sea! Yes, reader, as I live, six months out of sight of land; cruising after the sperm whale beneath the scorching sun of the Line, and tossed on the billows of the wide-rolling Pacific—the sky above, the sea around, and nothing else! Weeks and weeks ago our fresh provisions were all exhausted. There is not a sweet potato left; not a single yam. Those glorious bunches of bananas which once decorated our stern and quarter-deck, have, alas, disappeared! and the delicious oranges which hung suspended from our tops and stays—they, too, are gone! Yes, they are all departed, and there is nothing left us but salt-horse and sea-biscuit.

タイピー

第1章 海――陸地を求めて――“陸酔い”する船――航海の目的

6ヶ月もの航海!やあやあ読者諸君、焼けつく太陽光線の下でマッコウクジラを追いかけ、空と海のほかにはなにもないようなだだっ広い太平洋に投げ出され、つまり半年も陸が見えない生活を私は送っている。何週間も前に新鮮な食料は底をついた。甘みのある芋なんて残っていない。たったひとつのヤム芋すらないのだから。我々の船尾と後甲板を彩っていた光り輝く大量のバナナたちも、悲しいかな、すでに失われていたのだった。もちろんおいしいオレンジたちも、それらはマストの上部から吊り下げられていたわけだけど、当然すべてなくなってしまった! そう、ぜんぶなくなってしまったのだよ、不味い塩漬け肉と乾パンを除いてね。

スナック社会科イベント「ぎじっか」開催。ひろこさん作のおせちや持ち寄りのおでんなどで腹を満たしつつ、集まった人たちで話が盛り上がっている、のを聞きながらお店側で作業。松井さんと石岡さんが来店&大量購入で、今年の初会計、というのは少し嘘なのだけどそのほうが縁起がいい。気がついたら夜。来年も開催決定。たのしかった。

1月2日(金)

まったく起きれずに9時まで寝ていた。2日目にして朝の翻訳作業に失敗。脳が大量の情報を処理していたのか、へんてこな夢を断続的にずっと見ていた。

Oh! for a refreshing glimpse of one blade of grass—for a snuff at the fragrance of a handful of the loamy earth! Is there nothing fresh around us? Is there no green thing to be seen? Yes, the inside of our bulwarks is painted green; but what a vile and sickly hue it is, as if nothing bearing even the semblance of verdure could flourish this weary way from land. Even the bark that once clung to the wood we use for fuel has been gnawed off and devoured by the captain’s pig; and so long ago, too, that the pig himself has in turn been devoured.

ああ! 瑞々しい草葉のきらめきを一目でも見れたら――あるいは肥沃な大地の香りを一嗅ぎでもできたら! おれたちのまわりに新鮮なものがひとつでもあるのかい? 緑色のものなんてひとつもありはしない! まあ、おれたちの船の舷側板の内側は緑色に塗られているけども、とにかく貧相で不快な色合いなわけで、このクソみたいな船旅を紛らわしてくれる観葉植物にはなり得ないってわけよ。燃料用の木材にしていた樹皮すら船長の豚に貪り食われちまったし、そのあとその豚もおれたちが食っちまった、というのだってとっくの昔の話だ。

お店の景色はいつもと変わらず、こちらの心境も特段の変化はないのだけど、お客さんのほうは年始であるという意識が強い。帰省のついで、あるいは遠方からの来客もあり、近場の常連さんもいる。といった感じでこの2日間たいそう景気がいい。小澤さんとの打ち合わせをzoomで設定していたのだけど、思ったよりも店内の混雑が激しくうれしい悲鳴。プルーストを読み始めた常連さんがいい感じの関連本を買っていく。昨日からついに本編に入ったらしく、いっしょに読み始めた友人はピンチョンとセットで読み始めたという情報もいただく。ピンチョンとセット。絶対に混乱するが、わけわからんと言いながらの読書は至高だし、結局最後までわからんまま終わるのも至高。今後も随時進捗報告をくれるとのこと。プルーストを読む生活が2026年も始まっている。

就寝前に『失われたスクラップブック』をようやく手にとる。自分の言葉や感情はすべて他人の借り物だ、という話を語り手はしていて、「私がとりわけ望むのは、自分独自の苦しみ方を見つけること、悲しみの中で自分の表現を見つけること だから私はそれを自分のプロジェクトと定める」(p.214)とするのだけど、しかしこの「私」「私自身」などの言葉こそ断定がすぎるからよろしくない、「彼」を使うほうがいいと言って文章を紡ぎはじめる、すると彼は目を覚ます。つまり小説が始まったのだった。

1月3日(土)

There is but one solitary tenant in the chicken-coop, once a gay and dapper young cock, bearing him so bravely among the coy hens. But look at him now; there he stands, moping all the day long on that everlasting one leg of his. He turns with disgust from the mouldy corn before him, and the brackish water in his little trough. He mourns no doubt his lost companions, literally snatched from him one by one, and never seen again.

だけど鶏舎にはひとりの孤独な土地所有者がいて、かつては陽気で洒落た若い調理担当が内気な雌鶏たちのなかでどうにか勇敢さを保っていた。でもいまそこに立っているそいつを見てみると、朝から晩までずっとしょぼくれている。カビ臭い穀物の前から、あるいは飼い葉桶に溜まった真っ黒な水から、イライラしながら立ち去る。奴はきっと、文字通り一羽ずつ奴の手から奪われ、そして永遠に再会することのない仲間たちの喪失を嘆いている。

今日も思ったよりもお客さんが来て、逆に作業が進まなかった。帰宅したらアメリカがベネズエラに軍事侵攻し、大統領を拉致していた。どうなってるんですかこの世界は。

1月4日(日)

起床に失敗。交互に成功と失敗を繰り返している。昨夜は非常に身体が冷えてしまっていたから、それが原因かもしれない。オープンの投稿でベネズエラのことについて言及。そのなかで“世界平和=あなたの生活を豊かにするものとなります。あえて言います、自分のためにやってください。自分のためにやったことが他者=世界のためになるのであれば、ためらう理由などないはずです”と書いたのだけど、人類はどうも「いいことを率先してやっている者を嫌厭する」心理状況に陥るときがあるように思っているので、その心理的なハードルを下げるというか、優等生ぶりやがってなんかムカつく(本当は自分もそうありたいのだけど)、というチグハグな感情を誤魔化せる場づくりができるといいな、みたいなことを考えている。それにしても本田圭佑はクソ。トランプの蛮行を「パワープレイ」などと評価してイキっている。まさにサッカー部的イキりで恥ずかしい。これも優等生ぶりやがっての一種。

But his days of mourning will be few; for Mungo, our black cook, told me yesterday that the word had at last gone forth, and poor Pedro’s fate was sealed. His attenuated body will be laid out upon the captain’s table next Sunday, and long before night will be buried, with all the usual ceremonies, beneath that worthy individual’s vest.

だけど奴の悲嘆の日々はそう長くは続かなかった。というのも我らが黒人の調理担当、マンゴーは昨日おれにこう言ったんだ。御言葉はついに発され、哀れなペドロの運命は決まった、とかなんとか。奴の立派なチョッキの下の衰えた身体は次の日曜日には船長室のテーブルの上に横たえられるだろうし、それも夜になる前には埋葬されちまうだろう。いつも通りの葬儀って感じに。

すでに登録済みの方は こちら